Андрей Белый

Ранней осенью 1921 года я ехал с Кавказа из армии в отпуск и на несколько дней остановился в Москве.

Шел четвертый год Советской власти.

Жизнь в столице была еще голодной и неустроенной, но улицы пестрели театральными афишами и объявлениями о всяких литературных диспутах и выступлениях.

Бросалось в глаза напечатанное крупными литерами непонятное слово ДЮВЛАМ, что означало: «Десятилетний юбилей Владимира Маяковского».

Но до 19 сентября — даты юбилея — было еще далеко.

В Москве у меня был ночлег у знакомых, у этапного коменданта я получил на три дня хлеб, селедку и сахар — значит, и едой я был обеспечен.

В отличном настроении шагал я по Москве, радуясь своему отпуску и погожему сентябрьскому дню.

Я семь лет все мотался по фронтам, одичал и алкал культуры.

На одной из афиш я увидел, что сегодня во Дворце искусств будет читать свои стихи Андрей Белый.

Дворец искусств помещался на Поварской, в том особняке с колоннами, что слывет у москвичей «домом Ростовых».

Стихи Белого я знал давно.

Я помнил их с 1906 года, прочитав в «Золотом Руне» большой цикл его стихотворений.

С тех пор я постоянно искал его стихи в журналах, читал и оба его романа — «Серебряный голубь» и «Петербург», и статьи о символизме.

В 1910 году я следил за его полемикой с Брюсовым и в этом споре был всецело на стороне Белого1.

Брюсов, притворяясь трезвенником и здравомыслом, ратовал тогда больше всего за профессиональное мастерство в поэзии, даже на «дедушку Крылова» ссылался: «по мне, мол, уж лучше пей, да дело разумей».

Белый требовал от поэта «священной жертвы», напоминая Брюсову его же стихи:

Горе, кто обменит

На венок — венец!

|

В 1908 году в «Золотом Руне» была напечатана музыка Н. Метнера на стихи Белого — «Эпитафия».

Я умел наигрывать одним пальцем мелодию и напевал иногда эти полные безнадежности строки:

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил, —

А жизнь прожить не сумел2.

|

Ходил ли тогда трамвай в Москве?

Вероятно, ходил, но был сверх меры переполнен.

У меня в памяти, что с Мясницкой на Поварскую я шел пешком.

Народу во Дворце искусств собралось порядочно, но ни одного лица знакомого, да и откуда им быть?

И все же я чувствовал себя среди единоверцев на этой литургии поэзии.

Вешалки не полагалось, я держал свою папаху в руках, а бурку сбросил на стул.

Сперва на эстраду вышел поэт Иван Рукавишников, со своей знаменитой, известной по карикатурам, длинной бородой, и объявил программу.

Затем появился и сам Андрей Белый.

В пифийском трепетанье метался он порывисто по эстраде, как вспугнутая летним днем ночная бабочка в лесу, выкликая строфы поэмы.

Что читал он тогда? «Христос воскрес»? «Первое свидание»?

Я не помню.

Сухие, редкие, всклокоченные волосы нимбом взлетали вокруг его лобастого черепа.

Белые глаза его метали молнии.

Вид у поэта был профетически безумный.

Я внимал восторженно и благоговейно.

Я видел поэта в первый раз, и он мне нравился.

На портрете Бакста3, который я помнил, он выглядел совсем по-иному: длинный сюртук, бутоньерка, несколько накрахмаленный вид «приват-доцента».

Сейчас он выглядел более «стихийно» и значительно.

Я был благодарно взволнован, хлопал неистово и готов был целовать воскрылия его одежды.

Я испытывал чувство благодарности к поэту и за то еще, что он остался с нами, не эмигрировал, а ведь он был куда более космополитом и западником, чем, скажем, Бунин или Шмелев.

***

Прошло двенадцать лет, и судьба на этот раз свела нас ближе.

Николай Васильевич Ильин, главный художник ГИХЛа, предложил мне проиллюстрировать роман Андрея Белого «Маски».

Я прочитал рукопись, стал работать над эскизами и, когда их скопилось достаточно, пригласил автора взглянуть на них.

Белый приехал.

Читая позднее его переписку с Блоком, изданную Литературным музеем, я понял, что Борис Николаевич Бугаев, подобно гофмановскому студенту Ансельму из «Золотого горшка», жил всегда в мире фантасмагорий и тайн.

Мир этот был полон ужасов, опасностей, враждебных козней, «змеиности, тайно скользящей»: «Когда я один, кто-то, тихо подкравшись, подсматривает в еле видную скважину двери сереющим мертвым лицом».

Он и ко мне в комнату входил с настороженным, недоверчивым видом, с готовностью ко всяким «западням».

Приехал он с Плющихи на Новокузнецкую — не ближний конец!

Стояли сильные морозы.

С детской беспомощностью он освобождался от теплых вещей и шарфов, которыми был обмотан.

Тревога и смятение читались на его выразительном лице.

Но у меня был приготовлен «ордер на доверие».

Я достал с полки номер «Весов» за 1909 год, где были напечатаны мои юношеские рисунки, рядом с главой из «Серебряного голубя», который тогда в этом журнале печатался4.

Значит, мы уже были когда-то соседями, я печатался в «Весах», я был «свой».

Я развернул перед ним эскизы к «Маскам».

Он рассматривал их внимательно, с большим любопытством.

— Скажите что-нибудь, Борис Николаевич.

— Нет, нет, я не хочу давить на вашу волю, в своем творчестве вы полный хозяин!

Но я видел по его лицу, что некоторые эскизы ему нравятся, другие — озадачивают.

— Борис Николаевич, вы ведь представляете себе облики героев романа?

— Конечно, совершенно точно, от цвета волос до тембра голоса!

— Тогда попробуйте нарисовать их для меня, у меня будет гарантия, что я не вступлю в противоречие с авторским замыслом.

Он согласился, и мы условились, что я зайду за его рисунками через несколько дней к нему на Плющиху.

Он собрался уходить и стал заматываться в свои шарфы.

Вязаные варежки были у него пришиты на резинках к рукавам, как это делают заботливые мамаши малым детям.

Одевшись, он приготовил монетку для трамвая, чтобы не искать ее по карманам в вагонной тесноте, зажал в ладони, натянул варежку на кулак.

Несколько раз проверил, все ли на месте, не упущено ли что, не забыто ли?

Жизнь чертовски сложна, столько вещей надо предусмотреть!

Через некоторое время я пошел на Плющиху.

Андрей Белый жил в ту пору в полуподвальном этаже, по тогдашним масштабам — даже и не очень тесно и не очень темно, но на беду за углом дома была молочная, где в иные дни «выдавали» творог — продукт по тем временам дефицитный.

Очередь за творогом двигалась вплотную мимо окон рабочей комнаты Белого, закрывала свет — в комнате становилось темно.

Белый бежал к окну и кричал в форточку истерически: «Здесь живет писатель! Не мешайте ему работать!»

Толпа шарахалась в сторону, и ноги, двигавшиеся мимо окон, исчезали.

Но проходило немного времени, и мучения поэта начинались снова: опять вереница ног двигается у самых окон и опять в комнате наступает затмение.

— Я живу под хвостом! —; восклицал Белый патетически, придавая этим словам какое-то апокалипсическое значение.

Он приготовил для меня рисунки действующих лиц на клочках бумаги и стал их показывать с некоторой неловкостью, с какой дилетант демонстрирует свои работы перед профессионалом.

Рисунки были детски неумелые, в таком же роде рисунки Белого воспроизведены в томе переписки с Блоком, но они мне очень пригодились.

Белый обладал даром схватывать характерное, и некоторые его портретные формулировки я перенес в свои иллюстрации почти целиком.

Вообще он любил рисовать и показал мне еще целую пачку акварелей.

Это были пейзажи Теберды, в которых он пытался запечатлеть хаотическое нагромождение теснящихся друг за другом горных цепей в их разноцветном звучании — вершины, освещенные солнцем, и синие тени ущелий5.

Я продолжал работать над иллюстрациями, и мои визиты на Плющиху продолжались.

Я не очень люблю показывать свои работы авторам в незавершенном виде, но на этот раз автор был так благожелателен, так деликатен, так тонок и осторожен в репликах, что ему можно было без опаски показать даже самые торопливые черновые эскизы.

Он был всегда порывист, тревожен, исполнен скрытых молний.

Он много и плодотворно в ту пору работал и был полон творческих планов: романы, автобиографический цикл, книга о Гоголе.

Я всегда заставал его за ворохом рукописей.

Его влияние на советскую литературу первых послеоктябрьских лет и сейчас неоспоримо, тогда оно ощущалось еще больше.

Однажды на пути к нему я купил в газетном киоске номер какого-то немецкого журнала, где были опубликованы снимки штейнеровского «Иоаннова Здания» в Дорнахе и группы строителей — поклонников и поклонниц Штейнера.

Белый сам когда-то принимал участие в строительстве «Иоаннова Здания» и уехал из Швейцарии на родину в разгар постройки, во время первой мировой войны.

Борис Николаевич при виде снимков разволновался страшно.

Особенно когда в группе «строителей» он разглядел Асю Тургеневу, свою первую жену, которая осталась в Дорнахе «у ног Учителя».

Он рассматривал снимки с восклицаниями и комментариями, угадывая в группах своих знакомых.

Вообще-то он избегал разговоров о Штейнере и своем дорнахском периоде, хотя портрет «Учителя» висел у него над письменным столом.

Я как-то зашел к нему по делу с рисунками.

Мы сидели и разговаривали, но, услышав звонок и чей-то голос в передней, он вдруг всполошился, вскочил и сказал: «Нам придется продолжить наш разговор на улице».

Мы ушли и устроились на лавочке бульвара.

Он мне тут же объяснил, что сбежал из дому потому, что «дал обещание» ни с кем из прежних своих знакомых антропософов не встречаться, а сейчас к его жене пришел кто-то из них, и он, чтобы избежать встречи, — ушел от греха подальше.

Все это в волнении, с восклицаниями, с непрестанными затяжками «Беломором».

Курил он запойно, беспрестанно, зажигая одну папиросу от другой.

Однажды в присутствии писателя и переводчика Н. он восклицал, бегая по комнате: «Мы должны посещать друзей, облачившись в белые одежды!

Душу свою, осиянную светом радости, должны мы нести в дар своему собеседнику!

Мы не должны тащить с собой весь душевный мусор!

А от наших встреч не остается ничего, кроме груды окурков!»

Он указал на пепельницу; зрелище было внушительное!

И Белый и Н. курили взапуски, и пепельница была наполнена через край.

А когда Н. ушел, хозяин сказал: «Добрый и милый человек, старый друг, но заходит всякий раз в конце дня после суеты редакций и скуки заседаний.

Сидит, молчит и курит, нагоняя тоску!»

Александр Мелентьевич Кожебаткин, издатель «Альционы», узнав как-то при встрече, что я направляюсь к А. Белому, выразил желание посетить его, «возобновить старое знакомство».

По-видимому, у Кожебаткина были основания искать посредничества третьего лица, потому что Борис Николаевич, открывая нам дверь, сделал большие глаза.

Разговора не получилось, хотя они и были по-старому на ты.

Александр Мелентьевич, человек тонкий, почувствовал холодок в воздухе, но не подал вида: рассказал забавный анекдот и откланялся.

Оказалось, что причиной холодного приема были какие-то старые счеты между издательствами «Мусагетом» и «Альционой»: «Мусагет» прогорает, а Кожебаткин разъезжает по Москве на дутых шинах, в цилиндре и с орхидеей в петлице!»

«Сущее дите! — сказал Кожебаткин с досадой, узнав о претензиях к нему Андрея Белого.

— Что он понимает в издательских делах?»

Весною, когда Белый поехал на курорт, доктора категорически запретили ему курить.

Вернувшись, он пытался выполнять это предписание, но часто его нарушал, особенно когда волновался.

А причин для волнения было на этот раз особенно много.

Только что вышел новый том его воспоминаний с предисловием обидным и оскорбительным для автора книги6.

В предисловии этом русский символизм и вся деятельность А. Белого определялись как «задворки культуры».

Статья была помещена в книге без ведома А. Белого и явилась для него полной неожиданностью.

Кажется, это был первый случай принудительного вселения в книгу к живому автору неприятного сожителя «по ордеру».

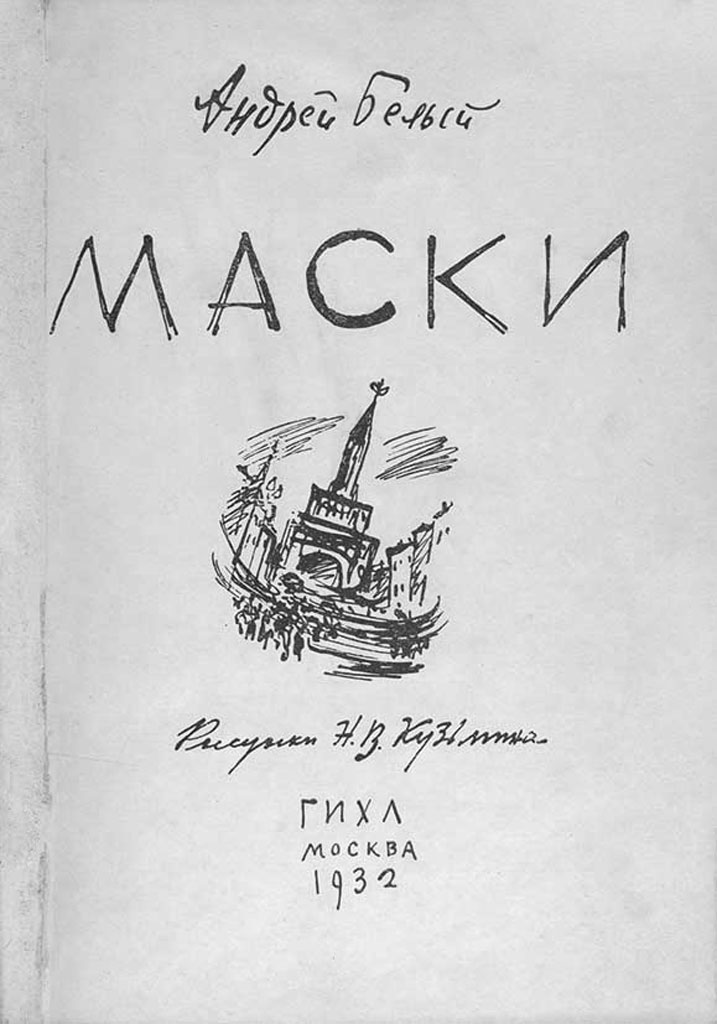

А. Белый, Маски, 1932 год, обложка

рисунки Н. В. Кузьмин

|

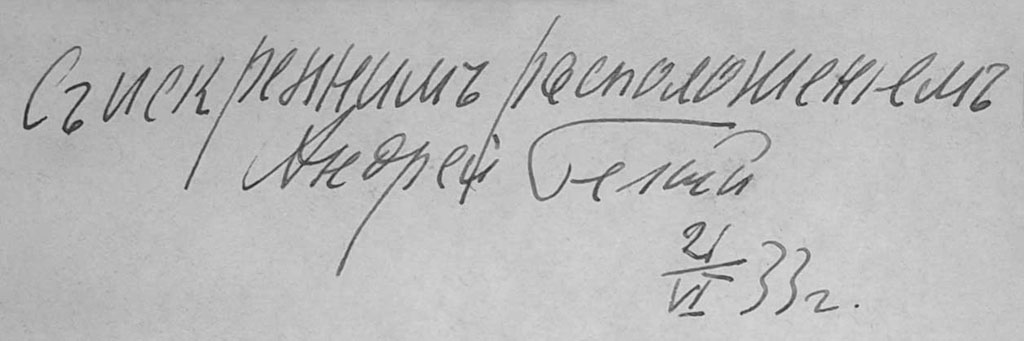

автограф А. Белый, Маски, 1932 год

|

Между тем, когда иллюстрации к «Маскам» были закончены, Н. В. Ильину пришла мысль воспроизвести в книге еще и портрет автора, и не фотографию, а рисунок.

Я сделал с Андрея Белого несколько набросков пером.

В них было кое-что схвачено: его лобастый череп, белые глаза...

Некоторые из них нравились и Белому, и жене его — Клавдии Николаевне, снисходительным, может быть, из деликатности.

Сам же я остался недоволен своими портретными набросками и не захотел давать их для воспроизведения.

Кстати вспомнить: портрет Л. Бакста, воспроизведенный в «Золотом Руне», и портрет Н. Вышеславцева Белому совсем не нравились.

В книге был напечатан портрет работы В. Милашевского, на мой взгляд — очень выразительный и схожий.

Н. В. Кузьмин

«Давно и недавно»

Советский художник, Москва, 1982 год

Впервые воспоминания о А. Белом напечатаны в журнале «Звезда» № 5, 1972 год под названием «Иллюстрируя Андрея Белого».

1 речь идет о статье Белого «Венок или венец», Аполлон, № 11, 1910 год, написанной как отклик на статью В. Брюсова «О речи рабской в защиту поэзии», Аполлон, № 9, 1910 год

2 в сборнике «Пепел» стихотворение озаглавлено «Друзьям»

3 имеется в виду рисунок Л. Бакста, датированный 1906 годом

4 роман был написан в течение 1909 года и печатался по мере готовности глав в журнале «Весы», №№ 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12

5 рисунки Белого воспроизведены в книге Проблемы творчества и там же помещена статья Н. А. Кайдаловой «Рисунки Андрея Белого»

6 речь идет о предисловии Л. Каменева к первому изданию книги «Начало века», Москва–Ленинград, ГИХЛ, 1933 год

|